Camino hacia la grandeza (Brasil)

CAMINO HACIA LA GRANDEZA

|

| Descubrimiento del Brasil, año 1500 (Pinterest) |

Desde que el destino quiso que los portugueses llegaran a sus costas en 1500, Brasil ha demostrado el potencial de una nación que siempre aspira a más. Los principales hitos de la historia de un gigante.

Gigante en todo sentido. Económico, con un PBI de US$ 1,48 billón, que lo convierte en la octava economía del mundo. Geográfico, el quinto en tamaño con una superficie cercana a los 8,5 millones de km2 y también en quinta posición en población con unos 200 millones de habitantes. Además, Brasil tiene una historia compleja, producto de la fusión de culturas en su seno.

Si se considera que la historia del Brasil moderno comenzó por accidente, con un desvío marítimo, producto de un clima inclemente, otros aducen lo contrario.

En todo caso, la primera versión es un detalle de color, dentro de un orden de cosas que se encaminaba a la formación del mundo tal como hoy se lo conoce. Caso contrario, si se tenían sospechas sobre el conocimiento de tierras lejanas, la expedición del marinero Pedro Alvares Cabral fue una excelente oportunidad para que Portugal validase sus derechos.

Orígenes marginales e interiorização

|

| Versión portuguesa del Tratado de Tordesillas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España) |

En los inicios del siglo XVI, los portugueses, primeros en salir al mar en busca de nuevas tierras y la famosa ruta de las especias, encaminaron su rumbo con dirección al este, a las Indias. No fueron los únicos. Por esa misma época, el marinero genovés más famoso de la historia, al servicio de los reyes de España, se atrevió a desafiar el Mar de los Sargazos (el Atlántico norte) habiendo llegado ocho años antes a un nuevo continente, aunque sin saberlo, puesto que creía haber arribado a las Indias Orientales, el Lejano Oriente. En realidad, era América.

Los portugueses organizaron varias expediciones a Oriente lideradas por comerciantes al servicio del monarca, en búsqueda de negocios lucrativos. Cabral tenía como misión fundar factorías y bases militares, así como imponer a los asiáticos el comercio con Portugal. “No obstante, durante el viaje, los navíos se alejaron del continente africano y atravesaron el océano Atlántico, arribando el 22 de abril de 1500 a tierras americanas”, explica Eduardo Madrid, investigador del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se puede decir que una tormenta fue responsable de inaugurar una nueva era para el futuro Brasil, según esta versión.

“La política de interiorização se manifestó desde el primer momento en la construcción del Brasil y es una intención original de los portugueses, quienes siempre quisieron expandirse en su interior”, explica Enrique Gussoni, director del Centro de Estudios Sociales, Económicos, Políticos y Jurídicos de la Universidad Maimónides. Tales fueron las ansias de la corona portuguesa de penetrar en el continente que llevó a conflictos con España. Se hizo necesaria la mediación papal y se firmó un pacto que dividió las tierras adquiridas entre ambas coronas, en 1494. “Por el tratado de Tordesillas, Brasil era pequeño comparado con lo que es en la actualidad. Abarcaba sólo lo que hoy es el nordeste y una mínima porción del sudeste”, señala Juliana Peixoto, coordinadora de la red de investigación Latin American Trade Network (LATN) e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Los lusitanos, a partir de la primigenia instalación litoraleña, en 1500, progresivamente fueron penetrando en el interior de ese inmenso territorio virgen que era el Brasil. “Eso llevó tiempo porque, a no ser por la vaga esperanza de encontrar oro y plata, los portugueses no demostraron gran interés por los territorios que habían encontrado”, remarca Madrid. De hecho, siempre privilegiaron sus dominios coloniales del este antes que los del poniente, aunque eso después cambiaría. La dedicación al Brasil fue limitada. “No estuvo entre las prioridades de la corona portuguesa durante los primeros 30 años de la colonización, hasta que la costa empezó a recibir amenazas de otras banderas de Europa y, recién allí, empezó la exploración”, indica Peixoto.

No obstante, a pesar del escaso atractivo económico del Brasil para los portugueses en sus inicios, encontraron algo de lo que ocuparse. Un producto se convirtió en metonimia de lo que más tarde sería un gigante, como su primer rubro de exportación, el palo Brasil. De este árbol se extraía una tinta colorada, muy apreciada en Europa, ya que sirvió para teñir las ropas de los aristócratas. “La explotación de maderas tintóreas se convirtió en un primer atractivo para promover la instalación de colonos”, explica Hilario Montuelle, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades de la UADE.

Pero la prosperidad del pau-Brasil no duró mucho porque los portugueses saciaron sus apetitos deforestando con inusitada rapidez sus bosques. Y también lo pagaron caro los trabajadores indígenas. “Trataron de explotarlos, pero pronto fueron reemplazados por esclavos negros africanos, porque no había metales preciosos; los indígenas de Brasil no tenían una cultura propia de explotación de la mano de obra como otros grupos y su nivel de desarrollo tecnológico era muy bajo”, observa Mariano Plotkin, presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y docente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Agotado el primer producto de exportación, era necesario focalizar la atención en algún otro que despertara el incentivo económico y el atractivo del mercado europeo. El pau se había agotado y los portugueses se hallaban en las costas del Brasil. No había motivos para incursionar. “El avance sobre el interior fue más lento y fue responsabilidad de los bandeirantes, caudillos con sus huestes. Más tarde, en la medida en que la riqueza minera se puso en evidencia, prosperaron las ciudades”, indica María Sáenz Quesada, autora de Las cuentas pendientes del Bicentenario, directora de la revista Todo es Historia y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Tal hecho correspondió al siglo XVIII. Se descubrieron diamantes y oro en la región de Minas Gerais. Pero antes, el agotamiento del pau tuvo una solución sencilla: el cultivo de caña de azúcar, en el siglo XVII en la zona nordeste.

Este cultivo marcó un momento representativo de la historia brasileña. “Fue el primer proyecto agrícola a escala mundial destinado a abastecer a Europa de un producto de alto valor y gran demanda”, explica Madrid. Más tarde, fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, sería el café, desde una perspectiva de larga duración histórica. “No sólo le permitió insertarse en la economía mundial como el abastecedor más relevante, sino que, alrededor de la producción del café, se gestó la primera infraestructura y desarrollo económico del país”, agrega el investigador.

Orden y progreso

La imagen de Brasil en el siglo XIX es, en líneas generales, ordenada. La independencia no se obtuvo a sangre y fuego como en el caso de los países vecinos. Si bien el período estuvo cargado de tensiones, el exilio de la casa portuguesa en Río de Janeiro por la invasión napoleónica (1808) dio inicio a un período en el que esta gran colonia pasó a pertenecer al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. “Sin embargo, las presiones de las élites locales brasileñas no se conformaron con esta solución”, señala Montuelle. Otros sectores simpatizaban con el ideal republicano, aunque no tuvieron aceptación, sino hasta décadas más tarde. La monarquía fue el mejor remedio ante la disgregación que asoló a las colonias hispanoamericanas.

“La independencia de Brasil es un caso único en América porque fue un proceso de transferencia de poder entre los integrantes de la casa real gobernante”, subraya Madrid. El príncipe Pedro declararía la independencia si surgían dificultades. “Como las hubo, y siendo hijo del rey de Portugal, seguía siendo sucesor a la corona portuguesa”, acota Plotkin. En consecuencia, “no hubo guerra, sólo una declaración de independencia en los márgenes del Ipiranga”, observa Peixoto.

En la tierra de Pelé no existe un panteón de héroes nacionales, mientras que las guerras de independencia hispanoamericanas impulsaron el culto de personajes de la talla de San Martín, Bolívar u O’Higgins. “En Brasil, los reinados de Pedro I y Pedro II abarcaron casi todo el siglo XIX. Fue un Estado que nació en un parto sin dolor en 1821”, expone Sáenz Quesada.

Una vez independiente, a partir de 1822, la monarquía se impuso sin grandes dificultades, porque el sistema político era funcional a una sociedad conservadora basada en la esclavitud y la élite dirigente no tenía interés en modificarlo. “La esclavitud continuó y fue indispensable en la creación de la nueva riqueza, el café”, agrega la directora de Todo es Historia. Sin embargo, no todo brilló bajo el sol. Hubo algunos intentos de secesión pero no pasaron a mayores. “El rebelde y héroe brasileño más relevante es José da Silva Xavier, Tiradentes, uno de los participantes del levantamiento contra la monarquía lusitana, ejecutado en 1792”, repara Madrid. “En la historia brasileña hay episodios violentos e intentos revolucionarios, pero siempre estuvieron circunscriptos regionalmente, fueron limitados e implicaron poca violencia en comparación con la historia europea”, reflexiona Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

El modelo monárquico sobrevivió hasta 1889 porque convenía al grupo económico dominante, los fazendeiros, quienes obtenían insignes ganancias a partir de la exportación de productos tropicales elaborados con mano de obra esclava. “Ese modelo estaba bien arraigado, a tal punto que la esclavitud fue abolida en forma tardía, recién en 1888”, reflexiona Madrid. Una vez suprimida, se desmoronó el régimen. Se la veía anacrónica en una nación que se concebía a sí misma moderna. “Domingo Sarmiento, en sus tres visitas a Brasil, criticó duramente esta supervivencia y, en un principio, se burló de la monarquía, aunque luego respetó sus dos figuras”, recuerda Sáenz Quesada.

El lema nacional “Orden y Progreso” fue una invención del positivismo de la época, pensamiento que atravesó toda América latina y del cual los fundadores de la República Brasileña se empaparon. “Representa la orientación del país hacia un futuro soñado antes que hacia un pasado mediocre”, resume Malamud.

La República, que nació en 1889 tras un levantamiento militar, hizo culto de ese slogan, y Brasil inició una época de prosperidad económica de la mano del café, con dos soportes regionales: San Pablo exportaba granos y Minas Gerais, leche. No tardó en ganarse el mote de república del café con leche. Otros la llamaron república vieja. “Por su origen, se llamó república de espadas, porque sus dos primeros gobernantes fueron militares. Se le dice república oligárquica, en su período posterior, porque las oligarquías de las dos regiones aludidas tomaron el control y sus miembros se alternaban en el poder”, explica Peixoto.

El golpe militar de 1930, como fue la norma en la región, terminó con esa experiencia positiva. Eran los efectos de la gran depresión de 1929. “Era el fin de la República Vieja e inicio de la Era de Vargas, la que marcará la evolución de Brasil desde 1930 en adelante”, sugiere Montuelle.

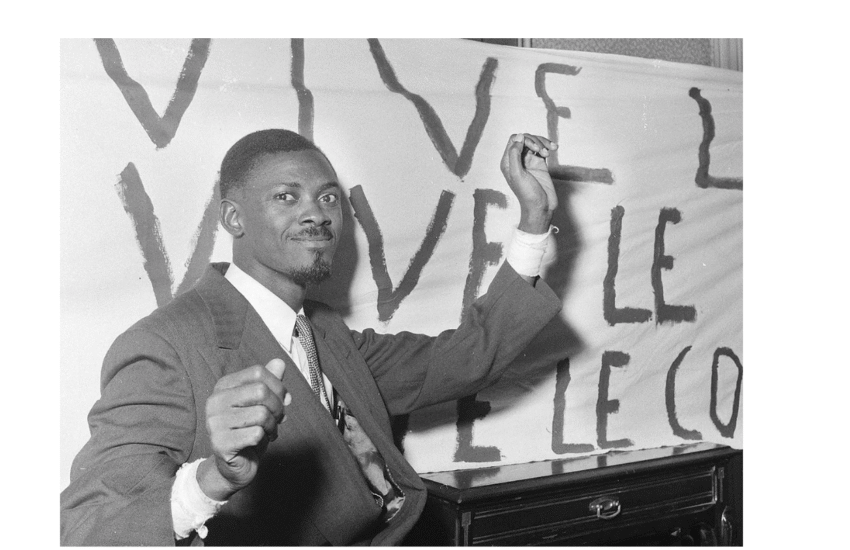

|

| Getúlio Vargas, ícono de la modernización brasileña (web Populismos Latinoamericanos) |

¿Inicios del despegue?

La década del 30 fue de transformaciones y de cambio de modelo. El golpe de Estado el 25 de octubre de 1930 dio el poder a una junta militar que poco después lo transfirió a un civil, Getúlio Vargas. Fue el inicio de la derrota de las oligarquías rurales que habían detentado el poder en las décadas previas. Por 15 años, Vargas se sostuvo en el mando y volvió a una última presidencia entre 1951 y 1954. Durante su gobierno, apostó a la industrialización por sustitución de importaciones. “El varguismo se puede inscribir

en las corrientes nacionalistas tan en boga en su época en Europa, América y Asia”, indica Ricardo López Göttig, director del Consejo Académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL).

“La política económica y financiera de Vargas se ajustaba al modelo de Estado estructurado a partir de la Revolución del ‘30 –centralizador, populista y autoritario– y a la nueva correlación de las fuerzas sociales y políticas, como el fortalecimiento de la burguesía y los trabajadores frente a las oligarquías tradicionales”, indica Madrid. A partir del nacimiento del Estado Novo (1937), el ganador fue el empresariado brasileño. Además, al ponerse del lado de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil recibió el apoyo de los Estados Unidos para el estímulo de la industrialización. “Aunque el milagro brasileño data de los ‘60, el acercamiento anterior al país del norte le proporcionó ventajas que sentaron las bases del despegue”, acota Plotkin. “Un proceso lento pero constante”, advierte Peixoto.

Desde la década del ‘30, a Brasil se le permitió desarrollar un capitalismo autosustentado y orientado a la defensa de lo nacional. “A pesar de sus contradicciones, Vargas hizo de su política económica un importante factor de impulso a la modernización”, señala Madrid. La idea del desarrollo está representada en la presidencia de Juscelino Kubitschek, y su Programa de Metas. “Hizo crecer el valor de la producción industrial en un 80 por ciento entre 1956 y 1961”, señala Sáenz Quesada. Entre 1950 y 1970, Brasil aumentó 17 veces la producción industrial. En 1960 llegó al clímax con la inauguración de la nueva capital, Brasilia, diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer.

Los gobiernos militares entre 1964 y 1985 siguieron los pasos del desarrollismo. Quisieron modernizar el sistema e imponer orden frente a la amenaza populista encarnada en el anterior presidente João Goulart. Los resultados fueron positivos. Se asistió al milagro brasileño (1968-1973), cuando el PBI creció al galope durante ese lustro, con un promedio de 11,19 por ciento anual: la mayor alza fue en 1973, con el 14 por ciento. De todas formas, no sobrevivió a la crisis del petróleo. “La dictadura permitió la acumulación y concentración del capital, tanto local como foráneo, y su aspecto de tendencia nacionalista se gestó en una visión estratégica y geopolítica del mundo, en donde fueron sentando las bases futuras del Brasil actual”, concluye Madrid. El sistema logró desarrollo pero con un costo humano muy fuerte, producto de un autoritarismo feroz.

El legado de Cardoso

“La década de 1980 fue de grandes desafíos para Brasil”, señala Montuelle. Contó con el retorno a la democracia en 1985 y el inicio de los acercamientos bilaterales que más tarde llevarían a la constitución del Mercosur. Pero, económicamente, la población se resintió en forma severa, víctima del paro y la desocupación.

La crisis económica desatada entre 1981 y 1983 fue tan grave que el gobierno militar debió recibir paquetes de ayuda de los organismos de crédito internacional y pronto los militares se vieron obligados a negociar su salida bajo una transición democrática.

Entre septiembre y octubre de 1982, Brasil no pudo pagar su deuda de corto plazo, y, en noviembre de ese año, el presidente Ronald Reagan llegó a Brasil para negociar un crédito de emergencia.

El desarrollismo provocó un fuerte aumento de la deuda externa. La nación del samba fue la mayor endeudada de toda América latina. Si para 1964 la deuda externa era de US$ 3000 millones, en 1984 había trepado a US$ 100.000 millones.

No obstante, el panorama mejoró a partir de los primeros años de la década de 1990, tras algunos fracasos de las fórmulas neoliberales. Fernando Enrique Cardoso, primero como ministro de Hacienda y luego como presidente (a partir de 1995), estabilizó la economía y combatió la hiperinflación. “Desde los ‘90 hasta hoy se puede pensar en el afianzamiento de Brasil como gran potencia, exponente de una política de largo plazo orientada al engrandecimiento del país”, indica Montuelle.

Las raíces de este hecho auspicioso son remotas. “Desde 1930 en adelante, los diferentes gobiernos tuvieron objetivos de largo plazo que fueron mantenidos en el tiempo, y apuntaron a una mayor industrialización y modernización, al tiempo que desarrollaron una activa participación exterior”, señala Madrid.

“Hay que agregar una mejora en la situación de los sectores pobres y marginales, una de las razones de la extraordinaria popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva”, comenta Sáenz Quesada, quien agrega: “Continuó y mejoró la política de sus antecesores y le dio un contenido social”. Es decir, cambió el mandatario pero no el mandante. “Cardoso impulsó las grandes transformaciones económicas que han posibilitado el despegue y la confiabilidad de Brasil en el mundo. Sin sus dos períodos presidenciales, Lula difícilmente podría haber avanzado con sus planes”, reflexiona López Göttig.

Es que al país vecino lo caracteriza la constancia. “Es, en la actualidad, el resultado de políticas de Estado consistentes a lo largo del tiempo, independientemente del signo político y de la alternancia de sus gobiernos”, pondera Madrid. Las cifras así lo prueban: aumentó su PBI de US$ 59.000 millones en 1960, a US$ 230.000 millones en 1984.

Sin embargo, como todo país de América latina, Brasil presenta problemas. El principal está en cómo conciliar el crecimiento económico con la desigualdad en la distribución de la riqueza y la inclusión social. En la primera mitad de la década de 1980, el 10 por ciento más rico concentraba el 46 por ciento de la riqueza, mientras que más del 64 por ciento de la población vivía en la pobreza extrema. Además, a pesar de su popularidad, Lula tuvo una oposición muy fuerte de la burguesía paulista y de ciertos sectores de la clase media. Las huelgas fueron frecuentes y contra el gobierno pesan acusaciones de corrupción.

Sin embargo, más allá de todas las dificultades, no hay que dudar de que Brasil es un gigante. La marcha de su historia así lo demuestra.

TESORO NEGRO

La esclavitud es un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Es difícil precisar con exactitud, pero se estima que a América latina fueron embarcados unos 12 millones de esclavos entre los siglos XVI y XIX, de los cuales una cuarta parte nunca llegó. De ese número, con dirección al gigante del Mercosur, ingresaron cerca de 3,5 millones. Para 1820, la población del país era cercana a las 4 millones

de almas y de esa cantidad apenas 1 millón era blanca. Los de origen africano eran un poco más del 50 por ciento. Según el censo de 1872, de cada 10 brasileños seis eran negros.

Eso lo explica la Trata, el comercio de esclavos. Si bien Inglaterra lo prohibió y persiguió a partir de 1807, los tratantes brasileños y portugueses no acataron esta medida y se las rebuscaron para evadir los controles británicos. Cerca de 1,1 millón ingresó entre 1811 y 1850. En 1850, el emperador Pedro II prohibió la trata y de allí los ingresos fueron menores.

Muchos llegaron en condiciones lamentables y más de la mitad moría en la travesía. Se los requería sanos y adultos, preferentemente de entre 18 a 35 años. Era mejor que no tuvieran marcas rituales ni cicatrices. Una mercadería defectuosa (enfermos y débiles) era arrojada al mar durante el periplo. Los esclavos africanos poblaron Brasil para suplir la carencia de mano de obra en las nuevas tierras.

Con los africanos llegó también su pasado inveterado, sus costumbres. Si a esa tierra se la considera alegre, es principalmente por este influjo. Los esclavos fueron obligados a llevarse consigo sus prácticas culturales desde África. Por ejemplo, en las cubiertas de los barcos se los impelía a divertirse como medio para evitar posibles motines o el suicidio con sus toques de tambor, el candombe. Se los hacía subir como forma de dispersión si se compara con la suciedad, oscuridad y humedad de las bodegas en donde iban encadenados.

El candombe continuó una vez desembarcado el esclavo en el Nuevo Mundo junto a sus prácticas religiosas, el culto a los orishas, sus divinidades ancestrales. Esta religión se fundió con la del colonizador, dando lugar a cultos sincréticos. Jemayá, la diosa del mar, fue pronto identificada con la Virgen María, y el supremo Olodumare con San Jorge. Todo ello era una forma de supervivencia frente a la infamia de la esclavitud, que se abolió en 1888, cuando se liberaron a los 700.000 esclavos todavía existentes.

La nación del samba le debe ese apodo a los sufridos viajeros marítimos que iniciaron sus largos viajes en el siglo XVI y que, provenientes en su mayoría de Angola, colonia portuguesa de África, importaron de allí ese ritmo.

Publicado en Guía para hacer negocios con Brasil, diario El Cronista Comercial (noviembre 2010).

Muy bien hecho, yo conozco a una cristiana que quiere evangelizar a brasil, esta información es invaluable para ella