Sarmiento y el lugar de África en su obra

Impresiones sobre el continente olvidado y estereotipos que persisten

Domingo Faustino Sarmiento fue un intelectual de renombre, un prolífico escritor y uno de los exponentes más conocidos de la llamada Generación de 1837. Entre las premisas de este conjunto de pensadores argentinos sobresale la de haber sido los primeros que pensaron la definición de un ser nacional en base a modelos foráneos, el liberalismo de cuño británico y el pedido insistente de arribo de inmigración europea para superar lo que entendían como un atraso legado por el colonialismo español y su perpetuación durante la tiranía rosista, que les valió a todos ellos prolongados exilios.

Claro que el arribo inmigratorio reclamado tuvo su razón de ser en las naciones nórdicas europeas, para forjar la imagen de una Argentina blanca y europea en base al lema alberdiano “Gobernar es poblar”. Entonces, como reflejo de su época, el racismo impregnó toda consideración social y las poblaciones no blancas fueron tanto tratadas con desprecio como borradas del imaginario. En esas coordenadas se inscriben los trazos africanos presentes en la obra en general del autor de Facundo.

Impresiones como viajero

Aunque a lo largo de su obra Sarmiento plasmó impresiones sobre África bajo el tándem civilización y barbarie, su único contacto directo con el continente fue en Argelia. Esta estadía, relatada en su obra Viajes por Europa, África y América (1849), revela una visión particular: describe dicho país como inherentemente primitivo en su interior, excepto por las zonas más influenciadas por la presencia europea, principalmente francesa.

En su relato, el viajero señala la diversidad de culturas que confluyeron en la nación norafricana, la cual, en el momento de su visita, llevaba casi dos décadas resistiendo la colonización francesa. Sin embargo, el sanjuanino observa una disonancia: “Pero si la conquista militar de esta bella extensión de país está terminada, mucho falta para que la población europea pueda volverle el esplendor que alcanzó en tiempos de los romanos”.

Sarmiento se vio impactado por lo que consideraba el “atraso cultural” en Argelia, atribuyendo la causa de este fenómeno al Islam. A su juicio, esta religión era responsable del carácter “intolerante y feroz” de la mayoría de la población local. Llegó a registrar que, como árabes, portaban un semblante triste.

Las críticas al Islam se suceden a lo largo de su narrativa. Llegó a escribir: “¡Oh! Mahoma, Mahoma ¡de cuántos estragos puede ser causa un solo hombre cuando apoya y desenvuelve los instintos perversos de la especie humana…”. Visto desde una perspectiva moderna, estos ataques podrían interpretarse como una clara manifestación de islamofobia.

A pesar de que Sarmiento define a Argelia como un “pueblo” árabe, la crónica señala que la nación no podría ser caracterizada estrictamente como tal. En su relato, el sanjuanino describe al pueblo argelino como uno “sobre cuyo cerebro granítico no han podido hacer mella cuarenta siglos” y resalta su carácter supuestamente criminal, producto de la falta de cultura. En un paralelismo polémico, compara a los líderes tribales argelinos, que vivían de la expoliación, con los indios pampeanos que abusaban de los malones.

Horrorizado por estas imágenes que construyó sobre la barbarie, Sarmiento propuso una “misión civilizadora” para acabar con lo que consideraba un estado de atraso. En su obra, llega a implorar la colonización francesa con una frase: “pidamos a Dios que afiance la dominación europea en esta tierra de bandidos devotos”.

El escritor estaba convencido de que solo la imposición de la cultura europea podría revertir la condición de insalubridad y perversión moral en la que habitaba, según él, el pueblo argelino, un rasgo que generalizaba a otras sociedades árabes y africanas de la época. Lo resume del siguiente modo: “amo demasiado la civilización para no desear desde ahora el triunfo definitivo en África de los pueblos civilizados”.

En su pensamiento, la civilización tenía la obligación de imponerse sobre la barbarie, una urgencia que también consideraba vital para el continente americano. Así lo denunció en sus cruces comparativos: “…las tiendas patriarcales de los descendientes de Abraham, no están más avanzadas que los toldos de nuestros salvajes de las pampas”. Esta idea ya había sido central en su obra Facundo o Civilización y Barbarie (1845), donde comparaba las hordas beduinas argelinas indisciplinadas y depredadoras con las montoneras argentinas. Con esta analogía, el intelectual concluía que la misma lucha entre civilización y barbarie, que enfrentaba a la ciudad y el campo, también tenía lugar en África.

La barbarie en su estado más puro

Haciéndose eco del espíritu de su siglo, Sarmiento adoptó y reprodujo ideas racistas, como las del filósofo alemán Hegel, quien negaba la existencia de una historia y cultura en África. El intelectual sanjuanino aplicó estas mismas marcas racistas en América. Para comparar las prácticas políticas argentinas más salvajes de su tiempo con lo absolutamente primitivo e incapaz de evolución, África se presentó como el modelo ideal, ya que, en su visión, su naturaleza representaba la esencia de la barbarie africana y sus impulsos bestiales.

En Facundo se puede leer esta visión cuando describe: “Los africanos son conocidos por todos los viajeros como una raza guerrera, llena de imaginación y de fuego, y aunque feroces cuando están excitados, dóciles, fieles y adictos al amo o al que los ocupa”. Asimismo, en una de sus obras tardías, Conflicto y armonías de las razas en América (1881), Sarmiento se quejaba del atraso americano, harto evidente en las ciudades más alejadas de las costas, que le recordaban a los lugares más salvajes del mundo, inaccesibles al comercio, incluyendo África y Asia Central. Incluso, al referirse a la exuberancia y el salvajismo de ciertas comarcas de África Central, las comparaba con “las campiñas risueñas de la Banda Oriental”.

Si bien Facundo está dedicada al caudillo Juan Facundo Quiroga, en sus páginas se dirigieron duras críticas a otros caudillos de su tiempo, como Juan Manuel de Rosas, a quien responsabilizaba de su exilio.

Espantado por la atmósfera de tiempos rosistas, la Mazorca y la violencia política, Sarmiento estableció un paralelo con África Occidental. Escribió que la maquinaria rosista rememoraba un verdadero “sistema de asesinatos y crueldades, tolerables tan solo en Ashanty y Dahomai, en el interior de África”.

Una vez más, el sanjuanino recurrió a una comparación para criticar el sistema educativo de las décadas de 1830 y 1840. Respecto del líder de la Confederación rosista, agregó: “Porque él ha destruido los colegios y quitado las rentas a las escuelas (…) y un pueblo que vegeta en la ignorancia es pobre y bárbaro, como lo son los de la costa de África, o los salvajes de nuestras pampas”.

Total falta de raciocinio

Un elemento que se desprende de la lectura de la obra de Sarmiento, representativo del pensamiento occidental de su época, es un racismo hacia las poblaciones africanas y sus descendientes muchas veces descripto como negrofobia: la percepción de la persona africana como desprovista de razón y carente de intelecto.

Algunos ejemplos de esta perspectiva despectiva se encuentran en el citado Conflicto y armonías… En sus páginas, al igual que previamente en Facundo, el intelectual sanjuanino lamenta la introducción de esclavos negros en América, argumentando que ello ha degenerado la raza americana, volviéndola ociosa e incapaz de entregarse a un trabajo regular.

La falta de racionalidad que él adjudicaba a las personas de raza negra queda patente en la descripción formulada sobre los negros, a quienes definía como pertenecientes a “la raza más demostrativa y bulliciosa para la expresión de los efectos, la pena, la alegría y aun sorpresa. Reyes de África no se contienen en soltar el llanto al romperles algún juguete o vaso regalado por un europeo aun en presencia de ellos”.

Fe en la “misión civilizadora”

Sarmiento no disimuló sus simpatías por la época de la expansión imperialista que comenzaba a asomar en el horizonte. Fue testigo de la lucha por la dominación francesa en Argelia, una imposición que, según su visión, ya estaba consumada, aunque la resistencia argelina se prolongaría por al menos una década más.

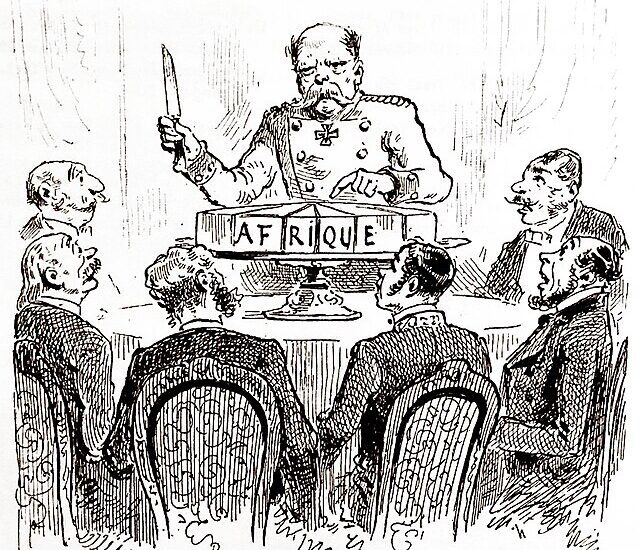

En la época en la que el autor de Facundo se consolidó como un escritor reconocido, unas pocas naciones europeas daban pasos agigantados conforme llegaba el reparto imperialista del mundo. En efecto, unos pocos años antes de su fallecimiento, la ciudad alemana de Berlín fue anfitriona de una conferencia en la cual se discutió y planificó entre unas pocas metrópolis europeas el futuro del continente africano. En Conflicto y armonías…, Sarmiento reconoce el error histórico de haber creado el mercado de esclavos transatlántico, pero avizora que la redención de África llegaría de la mano de los colonizadores o de exploradores como David Livingstone, Henry Stanley y Pierre Savorgnan de Brazza.

Es más, el integrante de la Generación del 37 se permite citar un largo fragmento de la novela La cabaña del Tío Tom para dar cuenta de la esperanza albergada en África, pese a sospechar que ese optimismo recaería bajo la responsabilidad de “la carga del hombre blanco”, un concepto que el poeta Rudyard Kipling popularizaría más tarde. Dicha esperanza se resume en el principio de la cita de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe (1852): “Si el África debe producir en algún tiempo una raza culta y civilizada, la época vendrá en que el África ocupará su puesto en esta marcha incesante del progreso humano…”.

Sarmiento, sin embargo, reproduce la cita sin reparos y añade una visión de la autora que coincide con su propia perspectiva paternalista e inferiorizadora: “Los negros realizarán, en su forma más elevada, la verdadera vida cristiana, merced a su dulzura, a la humilde docilidad de su corazón, a su aptitud para confiarse a un espíritu superior, y a esperar del poder de lo alto, a la infantil simplicidad de su afección y a su olvido de las injurias recibidas”.

Publicado en:

https://sangrre.com.ar/2025/09/11/sarmiento-y-el-lugar-de-africa-en-su-obra/

This article offers a critical look at Sarmientos racist and colonialist views on Africa and Arabs, highlighting his dangerous comparisons and cultural superiority claims. Its a sobering reminder of how flawed historical narratives can perpetuate prejudice.

Thanks for reading it!