¿Por qué una historia africana? Día de África: el otro 25 de mayo

El 25 de mayo de 1963, en un clima auspicioso y en el contexto de una década promisoria de independencias africanas, se fundó en Addis Ababa, capital etíope, la Organización para la Unidad Africana (OUA), actual Unión Africana (UA). Esa jornada ha quedado en la memoria como el día del continente o también llamado de la “Liberación”. Etiopía fue elegida como sede del evento por su peso simbólico en África. A diferencia del 98% del territorio continental, no pudo ser doblegada ni colonizada, a excepción de un lustro de ocupación de la Italia fascista durante 1936 y 1941.

Uno de los promotores del evento fue el ghanés Kwame Nkrumah, referente del panafricanismo y autor de África debe unirse, una obra popularizada desde su publicación en 1963, en la que soñaba con la cooperación continental y la idea de creación de los Estados Unidos de África, aspiración que quedó trunca si bien la fundación de la OUA es un hito significativo en la larga trayectoria del pensamiento panafricanista. El primer mandatario de esta nación pionera en independencias al sur del Sáhara (1957) sentenció: “No soy africano por haber nacido en África, sino porque África nació en mí”.

¿No será mucho pensar una historia africana? Siendo una materia prácticamente inabarcable, se trata de un continente de 30,3 millones de km², 55 países (reconocidos por la Unión Africana), una diversidad abrumadora, más de 1400 millones de habitantes y al menos 1500 idiomas hablados. Pese a esta colosal heterogeneidad, se pueden identificar patrones históricos comunes, aunque también mucha tergiversación. El conjunto de clichés más típicos son el exotismo y el primitivismo, con ideas reproducidas como la de ausencia de ciudades, imágenes de tribus aisladas e incluso la fantasía de que se habla un idioma “africano”. Por otra parte, los estereotipos catastrofistas son el acuse diario de los medios de comunicación occidentales, la simplicidad de las noticias y los sesgos en abundancia. Sumado al cliché anterior, entonces, se difunde la visión de un espacio homogéneo y caracterizado por negatividad en su máxima expresión –guerras, hambre, pobreza, dictaduras, violencia desmesurada–, la idea de un continente perdido y sus habitantes dependientes de la ayuda externa, sin capacidad de decisión sobre sus agendas.

Estas distorsiones peligrosas tienen varias causas, pero un momento determinante se dio, no muy lejos temporalmente de sucumbir África al arrebato imperialista, bajo las impresiones de un pensador muy influyente de la era contemporánea, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Filósofo alemán, Hegel simplificó sobremanera y cosechó una visión racista del continente. En esa geografía, identificó un espacio sin historia, desprovisto de cultura, como detenido en el tiempo, un “no lugar”. Así lo expresó en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal (1830): “África es algo aislado y sin historia, sumido todavía por completo en el espíritu natural, y que solo puede mencionarse en el umbral de la historia universal”. Esto aún integra el sentido común de un presente atravesado por estereotipos negativos que evocan atraso, salvajismo, catástrofes o, por el contrario, cuando no es desde lo trágico, una naturaleza exuberante y tribus inocentes, más que nada para deleite turístico.

Otro argumento de peso para fundamentar la importancia de los estudios históricos africanos y la inclusión africana en la historia –como para discutir a Hegel y mucho más–, se encuentra precisamente en la prehistoria. África como cuna de la humanidad: el primer humano erguido (bípedo) se desplazó de ese modo en lo que hoy es el continente africano hace un promedio de cuatro millones de años, en el Valle del Rift. Es de allí que algunas especies de homínidos salieron y poblaron el mundo. En tal sentido, toda persona es afrodescendiente. Por supuesto, esto último no se reconoce, e impera el racismo, el odio y el rechazo, por ejemplo, a la persona migrante proveniente de espacios africanos a través de verdaderas rutas de la muerte como el camino a Canarias, el del Mediterráneo o el también peligrosísimo cruce del Golfo de Adén desde el Cuerno africano. Sin embargo, de cada diez personas en África que abandonan su hogar, siete migran en sentido intracontinental.

Ahora bien, pese a todas estas imágenes simplistas repetidas hasta el hartazgo, se pueden identificar procesos históricos comunes, entre ellos, tres traumas muy importantes con cicatrices perdurables: la Gran Trata Atlántica, el colonialismo y el apartheid (si bien este último fue mucho más focalizado en sentido geográfico).

La Gran Trata Atlántica, o trata transatlántica de esclavizados, trasladó cautivas a alrededor de doce millones de personas a América (a lo que deben sumarse, se calcula, unos ochenta millones de decesos en el proceso) entre el siglo XVI y buena parte del XIX, activando un sistema de comercio triangular entre África, Europa y América bajo la demanda de un puñado de países europeos a partir de las necesidades productivas (y otras) de los territorios americanos colonizados. En 2001, este sistema fue declarado delito de lesa humanidad. Se trató de la diáspora más grande de la historia, con tres atributos peculiares: su carácter involuntario, el hecho de que sus víctimas viajasen desnudas y, finalmente, que se haya ensañado con poblaciones solamente africanas, o cual generó en el largo plazo un racismo negrofóbico como justificación de un negocio millonario que permitió en buena medida industrializarse a Gran Bretaña, entre otras consecuencias. De todos modos, que África deviniera “periferia de periferia” (para retomar a Samir Amin) no atañó a todo el continente, pues las áreas sometidas a esta rapiña en búsqueda de “piezas de ébano” no abarcaron el norte ni el este del continente, que tuvieron sus sistemas de trata esclavista bastante anteriores a este nuevo circuito atlántico. Pero las cifras de este último opacan al resto.

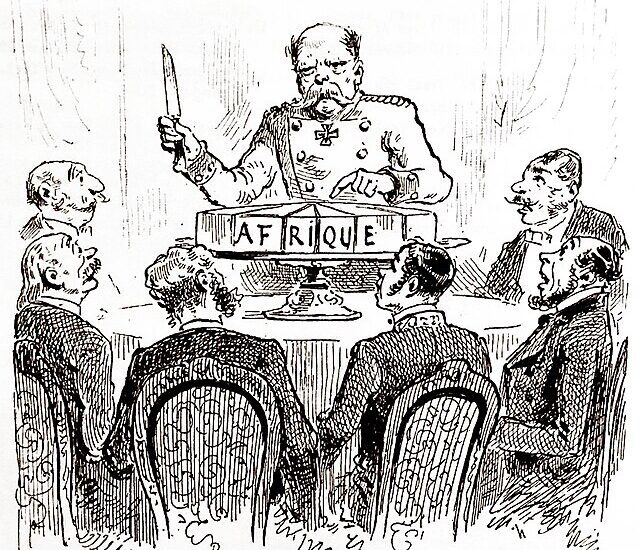

El segundo hito traumático es el colonialismo, que tuvo un momento cúlmine con el reparto de África y su símbolo histórico, la Conferencia de Berlín (1884-1885), punto de despegue del imperialismo y del dominio colonial en casi todo el continente, excepto en la ex Abisinia (Etiopía moderna) y en Liberia. En apenas cien días, en la capital del II Reich, la participación de los principales actores europeos (junto a EEUU) selló la suerte de millones de personas y de gobernantes africanos que no tuvieron siquiera participación. El colonialismo se impuso sobre todo a partir de esa década, y para las sociedades africanas selló su destino: las fronteras actuales africanas deben mucho al diseño diagramado en Berlín. Además, este evento convalidó la pertenencia del territorio gigantesco del Estado Libre del Congo a una sola persona, el monarca belga Leopoldo II. Las fechorías de este soberano y su séquito durante su dominio personal (1885-1908) son de las peores calamidades de la historia universal y una subtrama dentro del capítulo imperialista europeo.

Un capítulo aparte, aunque ligado a formas coloniales, es el apartheid en su caso modélico, Sudáfrica. En estos días que se habla bastante de la defensa y el refugio a colonos bóers en Estados Unidos, acusando al gobierno sudafricano de cometer un genocidio; se debe recordar que el sistema de segregación racial imperante en el sur africano –pues Sudáfrica no fue el único caso– es una de las peores aberraciones históricas. Si bien la lucha antiapartheid convirtió a Nelson Mandela en el africano más conocido del mundo, la resistencia contra este modelo racista (1948-1994) ha llenado numerosas páginas de libros, y la salida al apartheid fue un modelo de reconciliación y una forma de justicia que ha dado valiosas lecciones al mundo.

Quedaría un hito fuera de la enunciación anterior, pero esta vez positivo y consecuencia de la etapa colonial: las independencias. 1960 fue “el año de África”, con diecisiete países emancipados, y la década de 1960 fue prolífica en liberaciones, aunque también las hubo en los años setenta, tras largas guerras liberadoras contra Portugal, e incluso Namibia consiguió la suya en 1990. Con la alegría de la recuperación progresiva de la dignidad, de la mano de próceres de la generación emancipadora como Nkrumah, Patrice Lumumba, Leopold Sedar Senghor o Julius Nyerere, las sociedades locales recuperaron su voz e historiadores nacionalistas comenzaron a escribir sus historias, para demostrar que estas eran previas al contacto con Europa (desde el siglo XV) y que, mucho tiempo antes de la sentencia anterior de Hegel, las sociedades africanas ya tenían cultura, dinamismo e interacciones entre sí y con otras. Intelectuales de renombre, como los historiadores Joseph KiZerbo (Burkina Faso), D. T. Niane (Guinea Conakry) o el físico Cheikh Anta Diop (Senegal), construyeron relatos afrocentrados. En 1959, el historiador africanista británico Basil Davidson publicó La historia empezó en África. Entre otros trabajos, desde la década de 1980, la Unesco publicó varios tomos de una Historia General de África que reunió a varias voces africanistas.

En general, se acudió al rescate de la historia africana precolonial, contrariando el estereotipo de sociedades ahistóricas, fragmentadas, tribus acéfalas, etc. En su lugar, se desarrolló el estudio sobre la gesta de grandes entidades estatales antes del arribo europeo, como el Imperio de Mali –pionero en viajes a América, riquísimo en oro y con una aparición significativa en el famoso Atlas Catalán de 1385–, el mítico Axum en Etiopía y el Mwene Mutapa (o Monomotapa) que impresionó a los portugueses en sus primeros contactos, entre otros ejemplos. En otras palabras, el enfoque afrocéntrico combatió un saber funcional al colonialismo, de corte antropológico, que apeló a una suerte de simplicidad natural de las formas africanas como punto de arranque de la “misión civilizadora” colonial.

Incluso la región del Río de la Plata tiene su historia africana, además de un pasado de presencia africana y afrodescendiente que no se diluyó con el paso del tiempo, pese al mito de desaparición de estas poblaciones en Argentina. En 1810, Revolución de Mayo mediante, se extinguió el Virreinato del Río de la Plata y con este un vínculo que lo unía a África Central, la actual Guinea Ecuatorial, integrante de esa estructura política desde su incorporación en 1778 y con capital distante en la Ciudad de Buenos Aires. Ningún mapa virreinal incluye a esta porción africana, Río Muni y Fernando Poo, redefinida como la Guinea Española más tarde y perdurable posesión hispana hasta la independencia guineoecuatoriana, en octubre de 1968.

Publicado en:

https://sangrre.com.ar/2025/05/25/por-que-una-historia-africana/