Congo y Japón: la historia detrás de la bomba atómica

Hace ochenta años, Japón sufrió el primer ataque con arsenal atómico, única vez en que este armamento fue utilizado contra objetivos civiles en guerra. El bombardeo estadounidense sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, forzó la rendición nipona días más tarde. Ambos nombres de ciudades evocan la tristeza de haber experimentado una calamidad inédita que puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

El 6 de agosto, la ciudad de Hiroshima, con una población de 255 mil personas, fue el objetivo. Miles perecieron carbonizadas en el acto y más de 90 mil murieron después por los efectos de la radiación, quemaduras y otras secuelas. Cerca del 70 por ciento de las 90 mil construcciones de la urbe quedaron totalmente en ruinas.

Como la rendición nipona no llegaba, le llegó el momento a Nagasaki: de sus 250 mil habitantes, la ciudad perdió alrededor del 30 por ciento, con un impacto inicial de unas 40 mil bajas. El ataque, programado para dos días antes, se retrasó por mal tiempo.

La primera explosión fue equivalente a 12 mil 500 toneladas de dinamita, pero la de Nagasaki demostró tres veces más potencia y su onda expansiva fue capaz de secar hojas de árboles que se encontraban hasta a ochenta kilómetros de distancia. ¿Cuál fue el origen del material utilizado para causar esta devastación?

Negociaciones complicadas

En la actual República Democrática del Congo, en aquel momento una colonia belga, Estados Unidos descubrió su potencial minero durante las décadas de 1940 y 1950, motivado por la necesidad de abastecimiento de uranio para la fabricación de sus bombas atómicas. El yacimiento de Shinkolobwe, en la rica provincia de Katanga, al sur del país, sirvió como fuente de uranio para construir “Little Boy” –la bomba lanzada sobre Hiroshima– y, en parte, “Fat Man” –la bomba utilizada en Nagasaki–. En la década de 1960 el uranio ya no tuvo interés estratégico para Washington, pero el hecho ya estaba consumado y la principal víctima fue la población civil japonesa.

Gracias al uranio congoleño, cuya primera carga llegó a Bélgica a principios de la década de 1920, la metrópoli belga se consolidó como una de las líderes mundiales en la industria del radio durante el período de entreguerras. Esto permitió el lanzamiento de un programa nuclear. El uranio y otros recursos como el cobre, cobalto, diamantes y oro se producían a gran escala, y continúan siendo muy abundantes. La posesión colonial del Congo, principal productor de uranio, permitió a Bruselas estrechar lazos con países poderosos durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente con Estados Unidos, en pleno desarrollo de la bomba atómica.

Cuando los oficiales estadounidenses iniciaron el Proyecto Manhattan, contactaron a Edgar Sengier, director de la compañía Union Minière du Haut-Katanga, en Nueva York. Sengier les informó que el uranio ya estaba siendo almacenado en Estados Unidos para evitar que cayera en manos equivocadas: lo había trasladado en barco poco antes del inicio de la guerra, preocupado por el avance del III Reich. Se movilizaron 1250 toneladas de uranio de Katanga a Nueva York y se ordenó inundar Shinkolobwe, el yacimiento más importante del mundo en materia de uranio. Con la ocupación nazi de Bélgica, solo una pequeña parte del recurso pasó a control alemán.

Bélgica, Estados Unidos y Gran Bretaña entablaron una larga y compleja negociación por este material estratégico. Los primeros acuerdos se hicieron directamente entre la empresa minera y los mandos estadounidenses. Debido a las dificultades, a las autoridades belgas se les informó más tarde del resultado de la negociación, por lo cual la nació europea quedó en cierta condición de inferioridad como socia. A los belgas les disgustaba que sus reservas mineras quedaran en poder de otros países, incluso siendo aliados.

Superadas las diferencias, existentes también entre las partes belgas, en septiembre de 1944 se firmó un acuerdo tripartito y secreto. Bélgica se comprometió a vender uranio congoleño a un precio fijo y exclusivamente a los otros dos países firmantes, y a no desarrollar actividades nucleares sin el permiso de Washington a cambio de cooperación técnica y científica. Este tratado fue criticado internamente, porque se consideraba que sometía a Bélgica al imperialismo de la superpotencia, argumento expuesto por los comunistas.

En resumen, el período comprendido entre 1945 y 1960 fue breve pero de una gran importancia para Estados Unidos, que no habría podido establecer un arsenal nuclear tan significativo en la nueva era de la Guerra Fría sin el suministro del uranio congoleño. A su modo, el Congo ayudó a Washington a convertirse en una superpotencia de posguerra. El mineral también acrecentó la relevancia del país africano para la nación americana hasta el día de hoy, pero no fue la única razón. Con las líneas de abastecimiento aliadas bloqueadas en Asia por la ocupación japonesa, las importaciones se habían paralizado, y el gigante africano se convirtió en un excelente sustituto de minerales y materias primas. Además de otros elementos, el cobre y al tungsteno fueron utilizados en la industria armamentística y se empleó aceite de palma tanto para fabricar jabón como en la siderurgia.

Pese al contexto complicado de la Segunda Guerra Mundial, la economía congoleña funcionó plenamente al servicio del esfuerzo bélico aliado.

Costo humano y desconocimiento

Además de los estragos cometidos en Japón y los testimonios de los sobrevivientes, es importante considerar otras tramas que conectan a Congo y Japón. El aviador que transportó a “Little Boy” no sospechó del origen congoleño de lo que estaba por dejar caer y del daño que causaría. Por su parte, quienes fueron liberados del imperialismo japonés debieron agradecer, aunque lo desconocieran, el sacrificio de las cuadrillas cuasiserviles de mineros de África Central que extrajeron el uranio, cuya utilización mató a decenas de miles en tan solo unos pocos días y provocó la rendición japonesa.

Desde luego, esos trabajadores de Shinkolobwe tampoco sabían que la pesada roca amarilla que desenterraban, y que luego sería transformada, causaría tal conmoción a más de 12 mil kilómetros. Como era común en el mundo colonial, se subestimó a la población congoleña. En general, la gente de ese territorio colonial desconocía varios acuerdos. Por ejemplo, se instaló un pequeño reactor nuclear en Kinshasa, el primero de África, y Estados Unidos contribuyó a la construcción de dos grandes bases aéreas, operaciones que se llevaron a cabo de forma secreta.

La situación de la nación africana, sin embargo, no mejoró. Tras décadas de abandono, Shinkolobwe, donde los mineros coloniales eran sometidos a la inhumanidad, volvió a funcionar en 1997. Actualmente, cada día, centenares de mineros ingresan a la mina para extraer más que nada cobalto, aunque en otros lugares de Katanga se obtiene uranio de contrabando con destino al mercado internacional. A pesar del alto riesgo, estos trabajos se pagan con salarios miserables, reflejo de una economía colapsada y predominantemente informal.

La muerte acecha constantemente. En julio de 2004, un derrumbe provocó la muerte de nueve mineros; un año más tarde, un nuevo derrumbe se llevó la vida de al menos otros treinta trabajadores, pese al cierre oficial de la mina. No obstante, la necesidad y la informalidad impulsan la minería ilegal y el contrabando, sumado a que el país centroafricano es objeto de una rapiña descarada desde hace mucho tiempo.

No sin razón, lo que acontece en Congo es denominado un “escándalo geológico”, aunque esa es otra historia ya relatada en este medio. Sin embargo, vale aclarar algunas precisiones sobre esta depredación y el papel del uranio. El mártir congoleño y padre de la patria, Patrice Lumumba, asesinado en 1961 de una forma alevosa, expuso los crímenes del colonialismo belga y mencionó este producto. A poco de iniciado su corto gobierno, el primero de la vida independiente del Congo, en una conferencia de prensa del 9 de agosto de 1960, dijo: “Que nos dejen construir esta noble obra. Que se vayan los soldados belgas, que se vayan todos nuestros enemigos: se llevaron tanto oro de nuestra tierra, tantos diamantes, tanto uranio, han acumulado tantas inmensas riquezas. Entonces, que se vayan, y que nos dejen con nuestra paz, con nuestro futuro”.

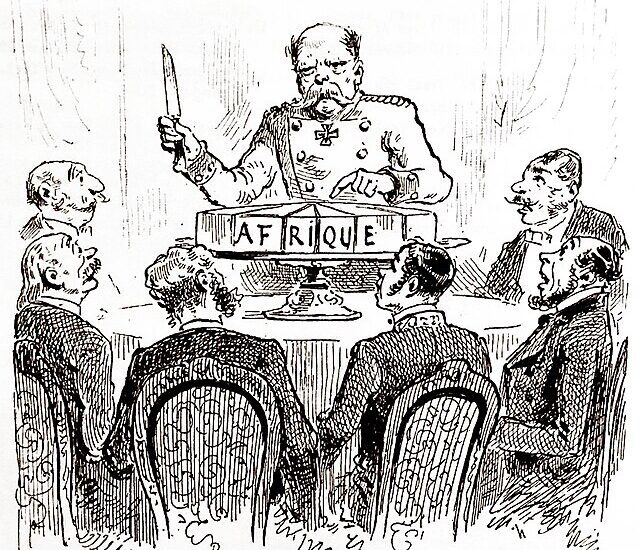

Días más tarde el líder nacionalista volvió al tema y, de nuevo, sus palabras incluyeron al uranio: “Nuestra Katanga, nuestra Kasai, la región de Bakwanga, se han convertido en centro de las intrigas imperialistas por la obtención del uranio, del cobre, del oro y de los diamantes en que aquellas tierras son ricas. Estas intrigas apuntan a la reconquista económica de nuestro país”. ¿Cuánto de esta queja del ex primer ministro pervive en la situación actual de este país tan castigado? Durante la era victoriana, el marfil; entre finales del siglo XIX y principios del pasado, el boom del caucho; el uranio, en la Guerra Fría; en la actualidad, el cobalto y el coltán: el Congo demostró siempre tener reservas gigantes de todos esos recursos. Una historia de nunca acabar compone el sufrimiento de la población local aquejada por un conflicto interminable.

Publicado en: