Congo: un dolor que no interpela

Tal vez si se tratara de un país europeo se hablaría bastante más de él. Con la dimensión de Europa occidental, el tratamiento mediático y la atención internacional que recibe la República Democrática del Congo (RDC) son inversamente proporcionales a su tamaño.

“Si África tiene forma de revólver, el Congo sería su gatillo”, sentenció el intelectual martinico Frantz Fanon y no se equivocó. El noreste congoleño sufre un conflicto que se extiende por más de un cuarto de siglo: un saqueo sistemático de recursos orquestado desde el exterior y perpetuado internamente. Ignorada por el mundo, esta crisis se cobró más de cinco millones de vidas, convirtiéndose en la peor carnicería desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que pronto cumplirá ochenta años.

En enero, este conflicto capturó brevemente la atención internacional cuando el grupo rebelde M23 avanzó contra las fuerzas armadas congoleñas, tomando dos ciudades estratégicas y agravando una crisis que, al parecer, resulta irresoluble. Se estima que se registraron más de diez mil nuevas víctimas y otro éxodo en esta región volátil. Sin embargo, tras algunas semanas, el tema volvió al silencio habitual, a pesar de las escenas de pánico vividas y el relato de masacres indiscriminadas, principalmente perpetradas por los rebeldes.

La situación humanitaria continúa deteriorándose en un país que a todas luces se ha convertido en “capital mundial de la violación” y un “escándalo geológico”, paradójicamente una de las zonas más ricas del planeta en recursos minerales. Sin estos yacimientos congoleños no funcionarían millones de baterías de automóviles, equipos de telefonía móvil y un sinfín de otros artefactos imprescindibles en la vida cotidiana del siglo XXI.

Un poco de historia

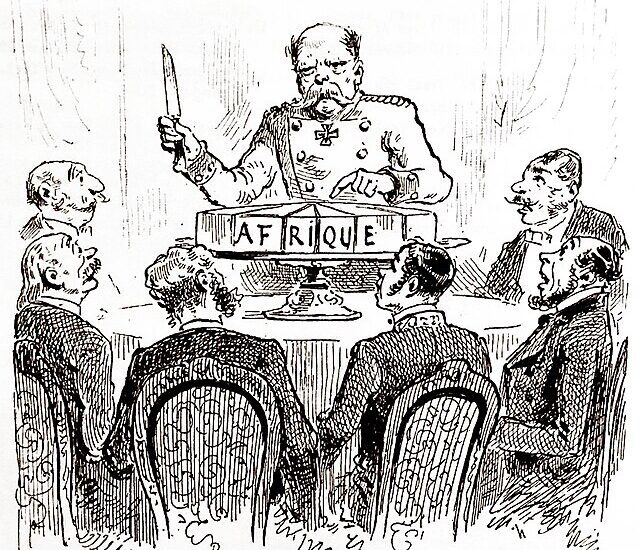

La historia del segundo país africano más grande en territorio está marcada por la tragedia. Tras ser víctima de la trata transatlántica de esclavizados (siglos XVI-XIX), lo peor aún estaba por venir. En 1885, en el contexto de la Conferencia de Berlín y del inminente reparto de África, al monarca belga Leopoldo II se le concedió un regalo enorme: toda la tierra de la actual RDC, en calidad de dominio personal (por fuera del trono de Bélgica).

Bajo el engañoso título de “Estado libre del Congo”, administró este vasto territorio sin siquiera pisarlo, pero sus subordinados causaron la muerte de cerca de diez millones de personas: al menos la mitad de la población. Esta brutalidad se debió en gran medida a la despiadada explotación del caucho.

El archivo fotográfico preserva varias imágenes de congoleños con sus miembros mutilados por castigo por no cumplir con las cuotas de extracción de la “libertad” del Estado expoliador, siendo esto solo una muestra del horror sucedido en este “Corazón de las tinieblas”, según la famosa novela ambientada en esta región. En 1908, presionado por una campaña de denuncia que reveló los atroces abusos de la administración de Leopoldo II, el monarca debió ceder el Congo a la corona belga. De allí en más, la “colonia sin metrópoli” fue administrada por Bruselas como el “Congo Belga”, hasta su independencia en 1960.

La emancipación congoleña fue precipitada e impulsada, tras negociaciones, por Bélgica. El primer, aunque efímero, gobierno independiente colapsó remarcando lo más trágico: la limpieza quirúrgica que se hizo del elemento más perturbador, el ídolo nacionalista y panafricanista Patrice Lumumba, vindicado como “comunista” y señalado como blanco a ser neutralizado en el contexto de amenaza “roja” propio de la Guerra Fría. El fugaz primer ministro de la RDC sería depuesto y asesinado con alevosía a comienzos de 1961. Su cadáver fue pasado por ácido sulfúrico para borrar evidencias del crimen; solo perduró un diente del mártir congoleño y héroe de la generación de independencias africanas. Despejado el camino de la principal amenaza y el elemento considerado más virulento, la Primera República congoleña transitó su camino al derrumbe inexorable, tras una independencia cedida a los apurones.

La solución, vista como insalvable, sería la vía autoritaria. Un militar prominente, formado al calor del colonialismo de la exmetrópoli, hizo su jugada. En noviembre de 1965 el mariscal Joseph Desiré Mobutu tomó las riendas del poder mediante un golpe de Estado, uno de los tantos que se vivieron en África en esos tiempos.

Lo que proclamó el nuevo hombre fuerte del Congo fue el dilema “Mobutu o caos”. Con métodos violentos, se esforzó por convencer de que su gobierno era la única solución y lo logró: se mantuvo en el poder treinta y dos años, hasta 1997. En varias ocasiones se resistió a ceder el mando, pero finalmente huyó en medio de una revuelta armada.

Los métodos de Mobutu recuerdan a la voracidad desalmada de la era del terror de Leopoldo II, el “Bula Matari”, metáfora de la crueldad que representaba al agente estatal como un “devorador de rocas”. Al final de su largo mandato cleptócrata, el mariscal había amasado una riqueza que equivalía a la deuda externa nacional, unos 5 mil millones de dólares, y controlaba personalmente una quinta parte del patrimonio de sus compatriotas.

Consecuencias de larguísimo arrastre

Aunque hayan pasado unos treinta años, gran parte del drama que vive hoy el noreste congoleño hunde sus raíces en los últimos tiempos de Mobutu y, sobre todo, tras su caída, en el genocidio en Rwanda y las denominadas dos guerras del Congo. La primera (1996-1997) obedeció al móvil del derrumbamiento del régimen mobutista; la posterior (1998-2003), al cambio de las alianzas y al surgimiento de un conflicto ampliado, una guerra “continental” en la que participaron casi diez países africanos, más aliados externos. Este segundo enfrentamiento tuvo que ver con la resistencia al nuevo líder que reemplazó a Mobutu, Laurent-Desiré Kabila. Sus antiguos aliados, Rwanda y Uganda, por una serie de motivos pero sobresaliendo la ambición de riquezas congoleñas, rompieron la alianza que los había llevado a apoyarlo y a derrocar a Mobutu, para volverse en su contra. Si bien este conflicto se dirimió entre finales de 2002 y principios de 2003, el noreste del Congo no vio esta pacificación.

Hoy, se encuentran activos más de un centenar de grupos armados en las selvas congoleñas vecinas a Rwanda y Uganda. Algunos de ellos todavía datan de aquellas épocas y no reconocieron oportunamente la paz que puso término a la Segunda Guerra del Congo. Grupos más recientes, como el M23, utilizan suelo congoleño para explotar recursos mineros y de otros tipos. Rwanda viene siendo acusada de apoyarlo por intereses compartidos: la protección de grupos tutsis y el acceso a las riquezas. Así, esta guerrilla se convierte en una vía indirecta para que el país vecino (más pequeño y con muchos menos recursos que la RDC) obtenga beneficios inmediatos.

Mina en Congo

En la complejidad del conflicto, varios grupos utilizan ese espacio como santuario para lanzar ataques. Por ejemplo, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR) son acusadas por el gobierno ruandés atacar objetivos suyos al cruzar la frontera. Esta fuerza está compuesta mayoritariamente por milicias que perpetraron el genocidio más rápido de la historia en Rwanda (de abril a julio de 1994), un factor clave de inestabilidad en el Congo y la región de los Grandes Lagos.

Los rebeldes del M23 denuncian que el gobierno congoleño no los protege. Sin embargo, desde Kinshasa –capital y ciudad principal de la RDC– las autoridades apenas pueden dominar lo que es el caldero conflictivo en el noreste de su país hace más de veinte años, con una provisión militar deficiente y superada por el más amplio potencial bélico rwandés.

Lo que está en juego

Los cuantiosos recursos mineros pueden ser considerados “minerales de sangre”, por un valor de 24 mil millones de dólares y, por caso, una “guerra del coltán” forma la trama de un saqueo silencioso pero multimillonario para una crisis prácticamente invisibilizada en el planeta. De todos modos, Kinshasa pidió ayuda a Washington en lo que refiere a combatir al M23 y Trump aceptó a cambio de garantizar el aprovechamiento de minerales congoleños, también como una forma de contrarrestar la pesadísima influencia china.

Sin embargo, lo económico es solo una parte de la explicación de esta crisis sin fin. Los motivos geoestratégicos pesan. Rwanda ofrece protección a poblaciones tutsis que viven cerca de la frontera con el Congo, ante los ataques de otros grupos o, en menor medida, de las débiles fuerzas de seguridad congoleñas. De hecho, Rwanda y Uganda controlan virtualmente zonas del noreste congoleño desde hace años, por lo que el avance del M23 no debería ser novedad en sí, más allá del drama humanitario y la reactivación de una crisis que tiende a ser crónica.

Uganda, cuyo papel es más ambiguo que el de Rwanda, también mostró una actitud más decidida. Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni (un líder con poder absoluto), admirador de Trump y general en jefe de las fuerzas armadas ugandesas, apoyó las acciones rwandesas y expresó un deseo similar. En este sentido, anunció planes para invadir y tomar una ciudad congoleña, al mismo tiempo que ofreció enviar tropas para intervenir en la situación empeorada de Sudán del Sur, en la que suenan fantasmas de reinicio de la guerra civil (2013-2018). Además, Kainerugaba, quien se perfila como el sucesor más probable de Museveni y se identifica como seguidor de Putin, también se ofreció para mediar entre Rusia y Ucrania.

Al final de cuentas, la configuración del orden mundial post Segunda Guerra Mundial pudo haber terminado, pero no el conflicto más mortífero que vive el planeta desde 1945, ignorado por darse en el corazón de África.

Publicado en: