Historiadores: construir relato no eurocéntrico

El 1° de julio en Argentina, desde el año 2002, se celebra el Día del Historiador, en homenaje a la decisión adoptada en 1812 por el Primer Triunvirato de escribir la historia desde la Revolución de Mayo. La labor se le encargó al Deán Gregorio Funes. Desde su pluma surgió la primera interpretación de lo que se considera el ciclo iniciado a partir del 25 de mayo de 1810 y, a partir de allí, surgieron múltiples formulaciones sobre un mismo episodio porque la historia es la revisión (siempre divergente) del pasado.

Es conveniente aprovechar esta efeméride para repensar el oficio de historiador y la práctica de la escritura histórica que conlleva toda aproximación a lo pretérito. Porque la historia ha sido definida como un campo de batalla y ese devenir ha gestado la historiografía, es decir, la «historia de la historia» o el estudio de la escritura de esta, lecturas diferentes dependiendo del cristal con el que se mire el pasado.

Uno de los desafíos de la historia profesional, académica, surgida en la segunda mitad del siglo XIX, fue construir un relato de identidad nacional, tanto en Europa como en América Latina. En otras áreas del globo ese reto fue posterior, con el advenimiento de las independencias de Asia y África, cuando historiadores nacionalistas debieron afrontar la ardua tarea de escribir y recuperar relatos propios, partiendo de la constatación de que la colonización de sus territorios por las metrópolis europeas había despojado a los suyos de su historia e identidad. En suma, se erigió la versión del relato de los vencedores. En buena parte de América del Sur, como en el ejemplo del caso argentino, la identidad se construyó desde el espejo europeo, trazando en la argentinidad la más fiel constatación de las ideas de europeidad y blanquitud en boga entre las élites positivistas obsesionadas por la modernidad y enemigas de la supervivencia de retazos que pudieran connotar primitivismo, como ocurrió respecto de la eliminación discursiva de los afrodescendientes de la historia argentina.

También la historia comporta la forma de discurso, una pugna en el orden de la (supuestamente) correcta interpretación del pasado y que decanta en la victoria de los poderosos, quienes se invisten con la capacidad de portar la pluma y erigirla como vocera de la totalidad, aunque esa escritura diste de representarla, porque siempre los silencios discursivos son acusados. En la segunda mitad del siglo XIX lo que importó fueron los hechos, de los cuales se podían derivar conclusiones: «Solo mostrar lo que realmente aconteció», insistió Leopold von Ranke (1795-1886), padre de la historia profesional en la incipiente Alemania. Para la escuela del alemán, la disciplina histórica asumió el carácter de ciencia y los positivistas defendieron a capa y espada la importancia de los hechos verificables. Plantearon que, ante la presencia de documentos, se podía comprobar cualquier acontecimiento, por lo que la historia devino en la acumulación de hechos, de documentación, erudita y para nada crítica, fáctica ante todo.

Luego fueron desarrollados enfoques disímiles. El historiador y filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952), abogando por una filosofía de la historia, planteó que toda historia es «historia contemporánea», por lo que el historiador no puede dejar de estar imbuido por las condiciones de su propio contexto de producción. Pero no solo recoge todo tipo de indicio del pasado, sino que también debe aprender a valorarlo, y eso depende de su presente. El historiador británico R. G. Collingwood, en su famosa La idea de la historia, resumió un parecer semejante al explicar que el pasado no está muerto si el historiador es capaz de entender el pensamiento que se sitúa tras este. Entonces el profesional reproduce en el pasado el pensamiento que estudia, a partir de evidencia empírica. Sin embargo, la reconstrucción de lo pretérito no solo puede depender de la enumeración de datos, lo que confiere historicidad al hecho es su selección e interpretación, adujo Collingwood. «El único modo de hacer historia es escribirla», sentenció el filósofo de la historia Michael Oakeshott.

Eurocentrismo a la carta

Los hechos son seleccionados con base en el material disponible y, como indicó Croce, entendiendo que no todos tienen la misma jerarquía. En cuanto a selección, si la historiografía positivista generó una defensa apasionada del empleo del documento escrito, entonces ignoró fuentes ágrafas, como las que proveen el campo a la historia oral, defendida y explotada con ahínco solo a partir de las últimas décadas. El testimonio oral es el que permite rescatar la perspectiva de los denominados, en forma peyorativa, «pueblos sin historia». El relato eurocéntrico ignoró a muchos por el hecho de carecer de historia escrita. Empero, las tradiciones orales abundan e incluso formaron parte de la cultura en buena parte de la geografía europea. El filósofo alemán de la Modernidad, G. W. F. Hegel (1770-1831), señaló que África no tenía historia ni cultura (en buena parte por no detectarse sistemas de escritura afines a los europeos) y agregó que el continente ingresó en la era histórica a partir del contacto con europeos.

En materia de enseñanza de historia, la currícula de muchos centros educativos de nivel terciario y superior en Argentina continúa con formulaciones de marcado corte eurocéntrico. Por ejemplo, en el programa de estudios de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la historia africana y asiática consta como asignatura de carácter optativo y, en varios institutos terciarios, no existen asignaturas en donde se estudie historia de África y Asia (siquiera en forma opcional). Asimismo, la historia americana se desprende como mero apéndice del devenir de la de Europa. Entonces, silencios rotundos respecto a esos espacios exóticos conocidos, en forma distorsionada, simplista y reduccionista, como África, Oceanía y Asia. A lo sumo, menciones dispersas en asignaturas más abarcadoras, como historia contemporánea, o algunos de los espacios indicados como botones de muestra de procesos generales. El mejor ejemplo evocable es el de las «guerras calientes» en el marco de la rivalidad planetaria bipolar del siglo XX.

Es momento de desempolvar las historias no contadas, porque el lastre eurocéntrico todavía es muy fuerte. En cuanto a la periodización histórica, se dan convenciones sociales de época (y de la disciplina) que limitan el estudio del tiempo histórico confinado, para mayor orden, a «edades». Un enfoque que también sufre de la misma mirada sesgada desarrollada en los párrafos anteriores, en suma, la historia se periodiza desde la dinámica europea (por ejemplo, fin de la Edad Media, según la caída de Constantinopla o el «descubrimiento de América», fin de la Antigüedad, caída del Imperio Romano de Occidente, etcétera).

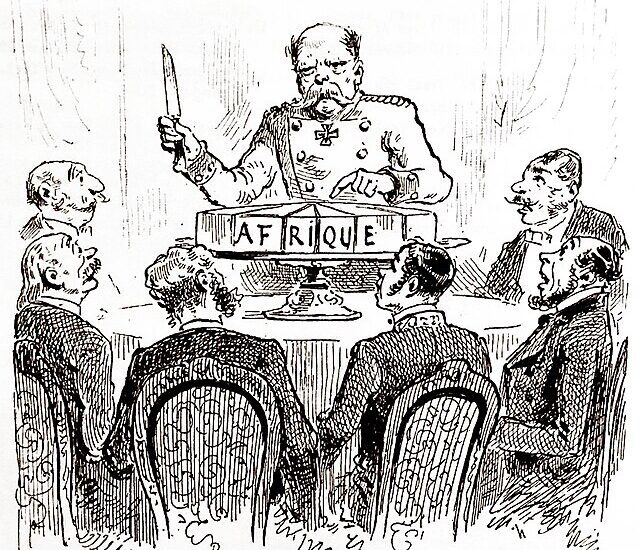

La pregunta a formular es si es posible superar este paradigma y pensar que los cambios de era basados en acontecimientos europeos dicen poco o nada sobre dinámicas extra-europeas. Si a nivel global la Edad Contemporánea comienza con la Revolución francesa (1789), este hecho tal vez pase desapercibido en África, puesto que un momento más significativo para periodizar su historia puede ser 1885, año en que finalizó el Congreso de Berlín (el inicio del reparto del continente), o 1960, al surgir más de una decena de naciones producto de la descolonización. En Asia, en el siglo XX, más importante que 1918 (desenlace de la Primera Guerra Mundial) o 1989 (caída del Muro de Berlín) fueron la independencia de la India y Pakistán (1947), la Revolución china (1949, aunque sin perder de vista lo ocurrido en 1911) o la guerra de Corea (1950-1953) y la de Vietnam (1960-1975). Mientras en América Latina, el ciclo revolucionario mexicano (1910-1917), la Revolución boliviana (1952) o el inicio de la Revolución en Cuba (1959).

Si la tarea del historiador consiste en interpretar los hechos históricos, también debe ser capaz de detectar y saber cómo leer silencios y omisiones, aprender a jerarquizar. Si estos silencios continúan y, como expuso el filósofo alemán Walter Benjamin (1892-1940): «Los acontecimientos que rodean al historiador y en los que este participa constituyen la base de su presentación, como un texto escrito con tinta invisible», entonces es su obligación denunciar lo que no fue seleccionado ni interpretado, lo que no constituye un «hecho histórico» en virtud de lo que no escribieron los dueños oportunos de la pluma. Para Benjamin la historia no solo es una ciencia sino una «forma de rememoración», en consonancia con rendir homenaje a la memoria de los vencidos y que el recuerdo se perpetúe a modo de redención. Vale lo anterior para los pueblos marginados por la pauta eurocéntrica de relato histórico.